(2020年11月的旧文。)

发现工作没有意义的时候,我会很想嚎叫。

我不知道传说中那种安居乐业的情况是否真的存在于现实生活中,但我知道,我身边的每一个人,包括我自己,或多或少都经历过怀疑自己工作的意义的时刻,甚至会长期感觉自己的工作毫无意义。

我想,大家确实面对着一种尴尬的现状:实际上,有很多人正在做没有意义的工作。

换言之——「狗屎工作」(Bullshit Jobs)。

「狗屎工作」这个概念,是由美国人类学家大卫·格雷伯(David Graeber)提出来的。此君一向作风激进,最广为人知的事迹可能是在2011年的「占领华尔街」运动中最早提出了那句著名的口号:「我们是99%」。(注:很遗憾的是,大卫·格雷伯于今年9月去世。)

大卫·格雷伯在阿姆斯特丹大学,2015年,摄影/Guido van Nispen

大卫·格雷伯在阿姆斯特丹大学,2015年,摄影/Guido van Nispen

在大卫·格雷伯看来,所谓「狗屎工作」即是:「完全无谓、不必要或者有害的,甚至连受雇者都无法讲出它为何存在的理由,但又因为雇佣关系而觉得有必要假装不是这样——这么一种有偿的工作类型,就是狗屎工作。」

需要值得注意的是,「狗屎工作」的「狗屎」,并不在于工作糟糕(Shit Jobs),事多钱少,而在于工作本身让人觉得毫无意义——有相当多的「狗屎工作」其实所得颇丰,但身在其中的人只觉得每天都是煎熬。

它的重点在于工作者自己的感受:如果我每天都觉得自己的工作其实毫无意义,根本没有存在的理由,我的内心该会是何等痛苦?

他最早把这个想法以一篇短文的形式发在左翼杂志《Strike!》上,没成想引起了激烈反响,点击如云,一度搞得杂志官网被热情读者们冲到瘫痪。

人们纷纷给大卫·格雷伯致信,表示「你说得太对了,我觉得自己就是在做「狗屎工作」!」,最后他干脆基于这些来信和其他调查,把「狗屎工作」这篇短文扩充成了一本书。

在书里面,他大致把「狗屎工作」分成了五种,虽然很难说这些激进的论证有多周密严谨,但我读的时候果然有种被直戳痛点的感觉——除了作者本人笔调生动幽默之外,更因为他指出的很多现象确实已经成了「房间中的大象」,人人都有所感知,但却有意识或无意识地去视而不见。

「走狗型」工作

比如说,他列出的第一种「狗屎工作」,叫作「走狗型」:简单来讲,这种工作存在唯一的意义就是让其他人显得比较重要。

关于走狗型工作,有个很典型的例子:电梯里帮忙按按钮的服务生。

从按电梯按钮的各种技术层面去想,我确实很难找出一个这种工作有意义的理由来,至少,我不觉得有任何电梯在设计的时候会考虑到要在这里添加一个工作岗位。但事实是,你依然能在一些地方见到这种职业,比如高档商场或者酒店之类的,这些人在电梯里待一整天,可能唯一的作用就是让你在那几十秒里有种「被服务」的快感。

三越日本桥总店的历代电梯服务员制服,《全日空·Is Japan cool? Shopping》栏目

三越日本桥总店的历代电梯服务员制服,《全日空·Is Japan cool? Shopping》栏目

与之类似的,还有一些公司(尤其是大公司)的实习生岗位——当然,我指的并非是「全部」。

之前本科的时候,身边就有一些认识的朋友去行业内的Big Title实习,但回来之后告诉我的是,他们在那边的主要工作就是定咖啡、贴发票(我其实到现在都不知道这是干什么用的)、翻译一些简单的文件之类的,一直到实习期满离开,都不知道这公司具体是怎么运作的。

他们中的一些人会对我说:「当然,要是你遇到一个愿意带你的老员工,那应该还是能学到东西的!」……但这句话的存在,本身就意味着一种潜在的共识,那就是「你有很大的概率什么也学不到,但至少你能得到一封来自大公司的实习证明」。

如果是这样的话,我其实会怀疑也许这些公司根本就不需要这么多实习生来工作,他们之所以存在,可能更像是因为某种「我们应该有实习生」的惯性。如此一来,这些为了一些不必要的工作又发实习证明又发工资的公司,几乎显得像什么慈善机构。

多说一句,其实还有种活计,虽然严格来说不能算工作,但离「走狗型」也只有一步之遥:一些学生组织或高校机构内的事务。

这种情况,也许大多数人都经历过:学校要开个会或者招待什么来宾,于是就拉一些学生去做事,比如搬个桌子凳子、摆摆茶歇,甚至站在旁边等着为贵宾添茶倒水沏咖啡之类……然后美其名曰实践活动。

显然这不能算进实践活动里去,而且这些事情到底有没有必要做都很成问题。我在小学的时候就曾被要求身上挂着写有「欢迎领导莅临视察」的彩条,站在校门口笑脸迎人,而这些事情本质上其实没有区别。

「打手型」

大卫·格雷伯眼中的第二种「狗屎工作」,被称作「打手型」:「这些工作有侵略性的元素,当然更重要的是,它们存在只因为有其他人出钱去雇。」

他举的最明显的例子,当然我觉得也是很符合他激进观点的例子,是各个国家的军队。大卫·格雷伯的原话是说「国家们需要有一支军队,只是因为其他国家也有军队」。

从这个点开始,也就能引申到类似政治说客、公关专家、电话销售人员之类——无一例外,不是奔着用坑蒙拐骗的方法操纵他人的生活,就是专门给对方添堵的工作。

放在国内的语境下,其实很多营销推广相关的工作都可以算是典型的「打手」工作,不管它看上去是很「高级」地坐在陆家嘴落地窗大办公室里谈几个亿的案子,抑或是做在微博上发民族主义内容然后接拼多多广告的营销号,本质上其实没有区别。

大卫·格雷伯在书里引用了一封读者来函,那位是在一家影视后期公司工作,曾经也觉得自己的工作有趣也有意义,因为接的大多数都是电影项目,可以尽情发挥创造力。

然而,最近他越来越觉得自己是在做「狗屎工作」了,因为近来的大部分生意,是来自广告或者电视节目——同样的一日八小时,但工作内容变成了帮女嘉宾去眼袋,给头发上高光,把明星的牙涂白一点,或者把产品描绘得神乎其技,远超现实情况……

「我觉得有意义的工作是为了满足已经存在的需求,或是通过提供一种人们之前没想到的服务或产品来改善他们的生活。」这位读者写道,「然而,现在的情况却是供给比需求先出现,实际上我们生产的变成了人们的需求……如果我们为了卖出产品而走到了要先哄骗人们,让他们以为自己需要这些东西的程度,那我觉得就很难说这做的不是「狗屎工作」了。」

因为我大学的专业就和传媒相关,所以其实身边很多同学和朋友后来也都在广义的传媒行业工作。而——无意冒犯地说——他们很多人也都曾抱怨过,觉得自己的工作好像没什么意义。

比如有人的工作就是给一些综艺节目或者电影「做」微博热搜(具体方法就很八仙过海了),而相关的热搜词条能在榜上什么位置停留多久,也算是很直观的一项kpi——但每次听到,我都会有种奇怪的感觉:这样的话,岂不是已经背离了热搜最基本的逻辑了吗?

按理来说,热搜指的应该是「大家都在搜」,是人类从众心理的体现,用户期待看到的是「其他大多数人到底在关心什么」。然而,现在其实大多数人都已经意识到这个东西是会被「做」、被操纵的,那相应地就会对它失去信任。

换句话说,它的功能本身就被消解掉了,变成了某种滑稽的广告位——有的时候甚至都只是随机出现一些转移视线的东西,没人知道到底为什么它会在那:

你会相信有这么多人同时在搜这条新闻吗?(更讽刺的是,上面还有一条被钦点置顶的「实时热搜」)

你会相信有这么多人同时在搜这条新闻吗?(更讽刺的是,上面还有一条被钦点置顶的「实时热搜」)

这样一来,「做热搜」的工作本身也就不仅显得缺乏意义,而且道德上也似乎有些可疑。

与之类似但显然更不堪的,是诸如电信诈骗饭、打电话推销近地铁小产权房的,还有那些「您家孩子需不需要英语培训」们,当我们痛骂这些给我们的生活(甚至整个社会)带来负面体验的职业时,其实往往会忘记从事这些工作的也是活生生的人,而他们可能也像你一样痛恨这种工作。

当然还有另一种可能,就是这些人为了逃离心理落差干脆规训了自己,说服自己这些是「有意义的」,「正当的」,从而过得更心安理得一些。

「胶布型」工作

第三种「狗屎工作」,叫作「胶布型」——说实话,如果我是你,读到这里可能会有些累了,也许该休息一会——这种工作仔细想想的话,可能会更惨一些,因为他们的存在本身就是个意外的错误。就像往一个破洞上不停贴胶布,没办法从根本上解决问题,只能反复被困在这个问题上。

关于这种工作,其实我在生活中见过相当直观的例子。

之前我司组织过一次去坝上草原的团建,其中有个类似滑梯的游乐项目,大家每个人坐在一个轮胎上,顺着水滑道滑下来——然后我发现有一位工作人员专门负责把这些滑下来的轮胎扔上一辆皮卡的后斗,然后开车运上坡,再下来搬轮胎,如此反复。

简直就是西西弗斯。

《西西弗斯》,提香,1549

《西西弗斯》,提香,1549

这件事让我后来想了很久——如果我是这个人,一年到头做这样的工作,会有什么感想?毕竟,他之所以会做这个,只是因为他的老板觉得没必要(或者根本没想过)弄一个自动把轮胎运上去的传送带而已。

你也许会觉得这种工作离你很远,但想想上面提到的实习生们,其实不少工作的内容也和「胶布型」有很多重叠——他们需要你每天订咖啡,原因可能只是懒得买台咖啡机放在工作区。

「打勾型」和「任务大师型」工作

大卫·格雷伯最后两种「狗屎工作」,我准备放在一起去讲,因为它们存在一些共性,也相对不需要太多解释。

比如「打勾型」,指的是「存在只是(或主要)为了让一个组织可以声称自己做了某件实际上没有在做的事情」(就像在表格上打勾一样),所谓「面子工程」是也。

这种工作的存在其实十分广泛。激进点去想的话,很多公司的「客户服务」部门就颇有种「打勾型」的意味。有位同学在某车企供职,他工作的重要内容之一是每周筹备一场该品牌的车友会,收集车主们的看法或意见——然而,实际上根本没人会真的在意这些意见,工作记录提交上去的感觉,就像《我是传奇》里的Will Smith在空无一人的城市里打高尔夫球,掉进水里溅起水花,除此之外都是空洞。

《我是传奇》截图

《我是传奇》截图

又或者,可能你在看《半泽直树》的时候也会有类似的感受:剧中不少角色都曾经面对过「调动工作」的威胁,而在剧中的叙事里,之所以被调去分部、子公司或者「马尼拉」是一种前途尽丧式的可怕未来,就是因为那些工作看起来毫无意义,仿佛只是为了安置这些总部的政治斗争失败者才存在而已。

你看,「狗屎工作」还会让人变成坏蛋。(《半泽直树》截图)

你看,「狗屎工作」还会让人变成坏蛋。(《半泽直树》截图)

而「任务大师」型工作,则可能显得更讽刺一些——它基本上就是简体中文世界中被反复拿来讽刺的「领导」的意思(我干脆就把它叫作「领导」好了),并且「领导」们往往还分成了两类:

第一种「领导」的特点是「没意义」,因为他的所有工作就只是分配工作给其他人而已。如果说是那种需要大量统筹、协调与商议的工作倒还好,但实际上不少这样的「领导」其实自己也发现自己分来分去,好像也没什么实在的影响,甚至哪天如果意外没来工作,大家也一样该干什么干什么,可能还做得更好——于是「领导」就成了前面我们说到的「走狗型」工作的反面:毫无意义的「上等」。

而在大卫·格雷伯看来,还有第二类「领导」,不仅没意义,甚至还有害处:这类「领导」不仅自己无事可做,还无中生有发明出一大堆狗屎工作来分给别人做,可以说是处于职场人体蜈蚣的头部环节。

可惜的是,这种情况又确实广泛存在着。

前不久,我还和一位朋友聊工作的事情聊到夜里十点(阿姆斯特丹时间,换成北京时间已经接近天亮)——反反复复让她意难平的,就是自己的上司似乎唯一的作用就是找一些毫无意义的事情来分给她做,比如类似给节目的字幕换个(没什么实质性区别的)字体,或者做一期推送发在公司内部的公众号上……「我觉得她只是想表现当领导的感觉,但实际上根本就不知道有什么有意义的事情可以做。」

我想,这其实也是职场权力关系有时候会带来的一种负面影响:在过于严苛的职场环境下,人们往往很难有向上司问「为什么」的权力。但如果连上司自己都解释不清楚为什么要指挥你去做某件事,或者用些经不起推敲的宏大叙事(「这是咱们工作计划的一部分」)来搪塞的话,那八成ta就是在和你一起泡在「狗屎工作」的泥潭里。

更重要的,也许是背后的「为什么」

在书中,大卫·格雷伯对「狗屎工作」的批判可以说是相当不留情面,把它形容成「一种严重的心理暴力」,「我们集体灵魂上的一道伤痕」,以及「如果一个人暗自觉得自己的工作根本不该存在,那又该怎么去谈劳动的尊严呢?」

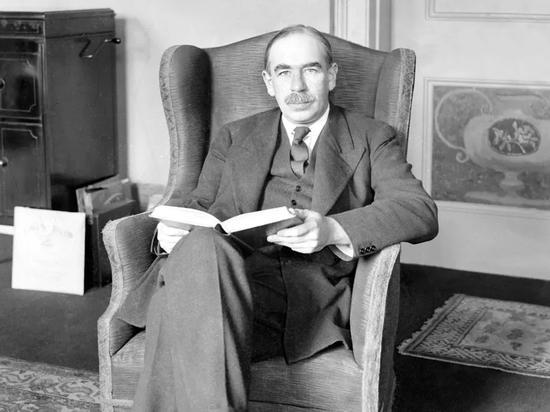

造就了这种观点的,是对于社会现状的一种诘问。1930年的凯恩斯曾预言,随着科技足够发达,一百年后的人们每周只需要工作15小时——但事实并非如此。以英美日澳四国为例,它们今日的人均每周工作时间是38小时,只比一百年前少了10小时左右。而至于其他不那么发达的国家,情况可能甚至更糟:这两年来反复成为社会痛点的「996」议题,就是我们对过长劳动时间必要性的集体发问。

这件事上,凯恩斯显然错了,但为什么呢? 图源:Getty

这件事上,凯恩斯显然错了,但为什么呢? 图源:Getty

而更让人沮丧的是,让这预言落空的原因并不是科技没能发展到那种程度,反而是来自人们本身的问题:无止境的欲望(这未必是个坏词),以及不公平的社会分配制度——当然,这并非只是我个人的看法。

凯恩斯没有(或者说不愿意)预料到的,是消费主义的威力。他把生存与享乐之间的界限划得太清晰,以至于忽略了人们可能会为了买最新的iPhone和Supreme而接受更长时间工作的事实。如果大家的目的只是「以1930年代的标准活着」,那他的预言或许真的能成真。

而另一件他视而不见的事情,是社会并不是一个匀质的集体。一些人工作效率变高,并不代表同样的这些人会得到好处。这很好理解:作为社畜的你今天奋发图强,只花了一半的时间完成了工作,那么实际上受益最大的人是谁?——你的老板。

于是,奇怪的事情就发生了:工作效率在增长,但工作时间反而不见减少,甚至需要越来越多的人去应付越来越多的岗位,因为如此多的工作量和产出,反而并不一定能提升所有人的生活质量。

这还不算完——我们从凯恩斯的预言进入了大卫·格雷伯对「工作」这整个叙事的怀疑,也就是发现原来有这么多的工作其实是毫无意义的「狗屎工作」。

用他的原话去说,这怀疑来自一种想法:「仿佛有人在发明毫无意义的工作,只为了让我们一直有工作做。」

那么,一旦我们意识到这个问题,就会发现也许「工作」本身不过是某种叙事模式而已,换句话说,它是一种描述、思维方式、甚至意识形态。它承袭自工业革命和资本主义的萌芽,让「工作」本身带有了一种道德价值:「认真工作是美德,长时间、高水平、高强度的工作,那几乎就是圣人。」

如此一来,工作就已经脱离了简单的「用劳动换生活资料」这种等式了。它变成了一种义务,甚至变成了可以拿来定义一个人的重要元素。

你可以试着想象一个关于「顾家的男人」的描述,其中很可能会有一条「他辛苦工作,为了给家人更好的生活」……我们其实发明出了很多带有道德色彩的词汇来加诸于「工作」这个叙事上,比如「上进」,比如「体面」。我个人对「体面」这个词尤其反感,但这里就不展开说了。

结语:我们会一直困在「狗屎工作」里吗?

在文章的结尾,我不得不承认一个很尴尬的事情,那就是其实我也不知道自己未来该做什么样的工作,又该如何保证自己避开上文提到的「狗屎工作」们。

在我的社交媒体可及之处,身边的很多同龄人都已经步入职场,分享的内容也有不少和工作相关。但我却发现,比起他们的工作,我其实更羡慕也更喜欢的,是他们用工作得到的薪水换来的私人生活(许多人养了猫,因为猫显然比狗更适合上班族)。

因为我无法说服自己那其中的大部分是对我「有意义」的工作。我无法告诉自己,那也许可以是一个我愿意终身从事的工作。这也是为什么我一直很羡慕那些已经发现了自己此生热爱的事物的人——比如《源泉》里那位主角(但那太理想化了)——他们太幸福了。

说出这样的话其实是蛮冒险的,也许有些朋友会感到忿忿:「你觉得这工作没意义,那工作也没意义,可你还未必有资格做这些哩!」……可是,这和已经被公认为诡辩的「你行你上」又有什么不同呢?从个人的角度出发,比起冒犯,我可能甚至更接近于羡慕:能从自己的工作中持续获得幸福感,这主观上来说不正是意义所在吗?

高中的时候我一直以为自己将来会成为一名心理咨询师,大学的前半段我以为自己会当纪录片导演,后来又以为自己会在影视工业内扮演某个角色——但这些想法看来都错了。如今,我依然在寻找「到底该做什么」的路上,而且不知道何时会有尽头,甚至会不会真的有个尽头。

而写下这篇对「狗屎工作」的粗浅介绍的动机,大概也是如此吧。