(2020年10月的旧文。)

前段日子,“大学生抑郁症”又小小地登上了社会讨论的议题——之所以说“小小地”,是因为其实我只在某一天中看到了媒体们和网友们关于它的发言,随后就又淹没在滚滚热搜中。

当然,接下来又回到了熟悉的剧情。一场针对学生的抑郁症普筛似乎即将到来,但这似乎并不是现下的同学们真的希望看到的——一些中国大陆之外的媒体就提出了质疑:那么,筛查之后呢?

套用鲁迅的那个著名的问题:“娜拉走后会怎样?”他当时的言下之意是指纵使娜拉像大家喜闻乐见的一样追求解放摔门离去,在不平等的社会制度下最后还是难逃悲剧的结局。

而抑郁症筛查这件事,其实也有类似的逻辑。如果针对个体的支持体系还没有建立起来,社会对于抑郁症讨论的语境依然不够有建设性,那么当这项筛查检测出了“病患”之后,又该作何处置呢?

这也是许多有类似经历的学生们所担心的。原本被设定成帮助大学生中的抑郁症(或者抑郁状态)群体的筛查,如果最后是以劝退“病患”、通知辅导员及家属,或者强制药物治疗为解决方案的话,那本质上其实违反了它的初衷。这就好像筛查新冠病例是为了治愈而不是消灭一样,筛查抑郁症群体也不该是把“让这个群体不复存在”作为实现目标的途径,只有对待患病的家禽家畜时,“扑杀”才该成为一个选择。

也许有些朋友看到这里会提出质疑:这种结论是建立在一个“我们的社会还没有做好应对抑郁症的准备”的前提上的,但这个前提是真实的吗?

在这篇睡前草草写就的随笔里,我无意花时间去提供一些统计性的资料,但至少可以拿“身边统计学”举个例子:我曾经就读的中国传媒大学,在2020年就曾经因为“经费不足”而大幅削减了校心理中心的咨询服务,最终连来访者一周一次一小时的咨询需求都很难满足。而我采访过的一位在未成年人相关领域工作的心理咨询工作者也曾告诉我,在校时,他们曾经被派到一些中小学去实习,但几乎不会得到属于自己的课时——它们往往会被语文、数学、英语等等“更有用”的科目的授课老师们以莫须有的理由占去。

当公共资金支撑的、非营利性质的心理健康支持服务被轻视和裁减之后,我们很难期待身为普通人的你我能负担起100元/小时起步(这实际上是个几乎不可能的价格)的心理咨询费用,也因此更容易忽视自己与抑郁症相关的早期征兆并寻求帮助。读到这里,你也许可以问问自己,如果要每周抽出一小时以上的时间,并为某件事付出100~300元的费用,而这又是一个以数月计的长期过程的话,会是怎样的一种门槛。

而另一方面,我们的社会关于抑郁症讨论的话语环境显然也远未达到合理的程度。

且不论公众在青少年自杀问题上普遍存在的责备式立场,就拿“抑郁症”这个词语本身来说,它就长期经历着在被过度轻视(“不就是心情不好嘛,别想那么多就好啦”)和过度恐慌(“你这样子容易有自杀倾向,会对我们造成麻烦,所以还是尽早退学吧”)两个极端之间来回摇摆的状态。

以我自己为例(我甚至都很难真的界定自己是”患/曾患抑郁症的人“),这种情况其实就可见一斑。去年最黑暗的一段时间,父母来北京陪我住了几天,我能深深感受到他们的关心和忧虑——怕我自杀——以及对抑郁症显而易见的不了解。

因为不了解,所以这个问题只能被简化成可以用过往经验理解的形式:人沮丧消沉,是因为需求得不到满足。因此,安慰的尝试也只能局限在提供物质资助,以及反反复复的无意义宽慰上——”你不要想这么多,你的生活其实真的没这么糟!“

但我并不是想要做什么样的责备:因为许许多多像我这样的人,其实连感受到身边的人这样的关怀的机会也没有。而且,对于这样一个问题,其实我也提出不什么有效的建议:在那样的环境下,其实根本无法期待年届五十的父母对”抑郁症“这个新鲜词有什么样的理解。

关于抑郁症,其实我也只准备写到这里。另一件也许你也会注意到的事情是,”抑郁“这个字眼正在简体中文语境中迅速繁衍,出现的频率越来越高。比如”网抑云“这种时髦词,就悄无声息地进入了很多人日常的话语词典中去。

即使不去做什么深入的解读,你我也应该都能感觉到,这其实代表了大家共有的一种印象:”我们正在变得越来越不开心。“

这就好像”内卷“这个词也正在被滥用一样,人们总是会下意识地用流行去消解他们关心的东西。想想这两年流行的词,是不是带有负面含义的越来越多?在几年前,大家用来消解意义的流行词可还是”小清新“。

一边是越来越明显、越日常的不开心,一边是对”不开心“这件事的否定和责备(这也是我的心理咨询师曾经告诉我的最重要的事情),我们便只能用这种充满自嘲感的扭曲方式来进行表达,这甚至经常是无意识的事情。

而说到不开心,就又要说到”自杀“,但我接下来要写的就又是另一个问题了。

我不知道是否其他人,尤其是“正常人”,也会时不时在脑里冒出一句“为什么不就此死掉呢?”之类的话,但至少我是这样的。

私人来讲,我不觉得偶尔会有“想自杀”这种念头是可耻的、病态的或者不该提及的。对我来说,这种念头有迹可循,往往出现在生活中事情和事情、体验和体验之间那些空白虚无的时刻:坐在十平米的房间里,四下扫视,突然发现生活也许并没有意义。

生活的意义是什么?生活到底有没有意义?这种问题之所以并非每个人都会去仔细想想,是因为它很容易把人送进一片虚无——万一生活其实没有意义呢?

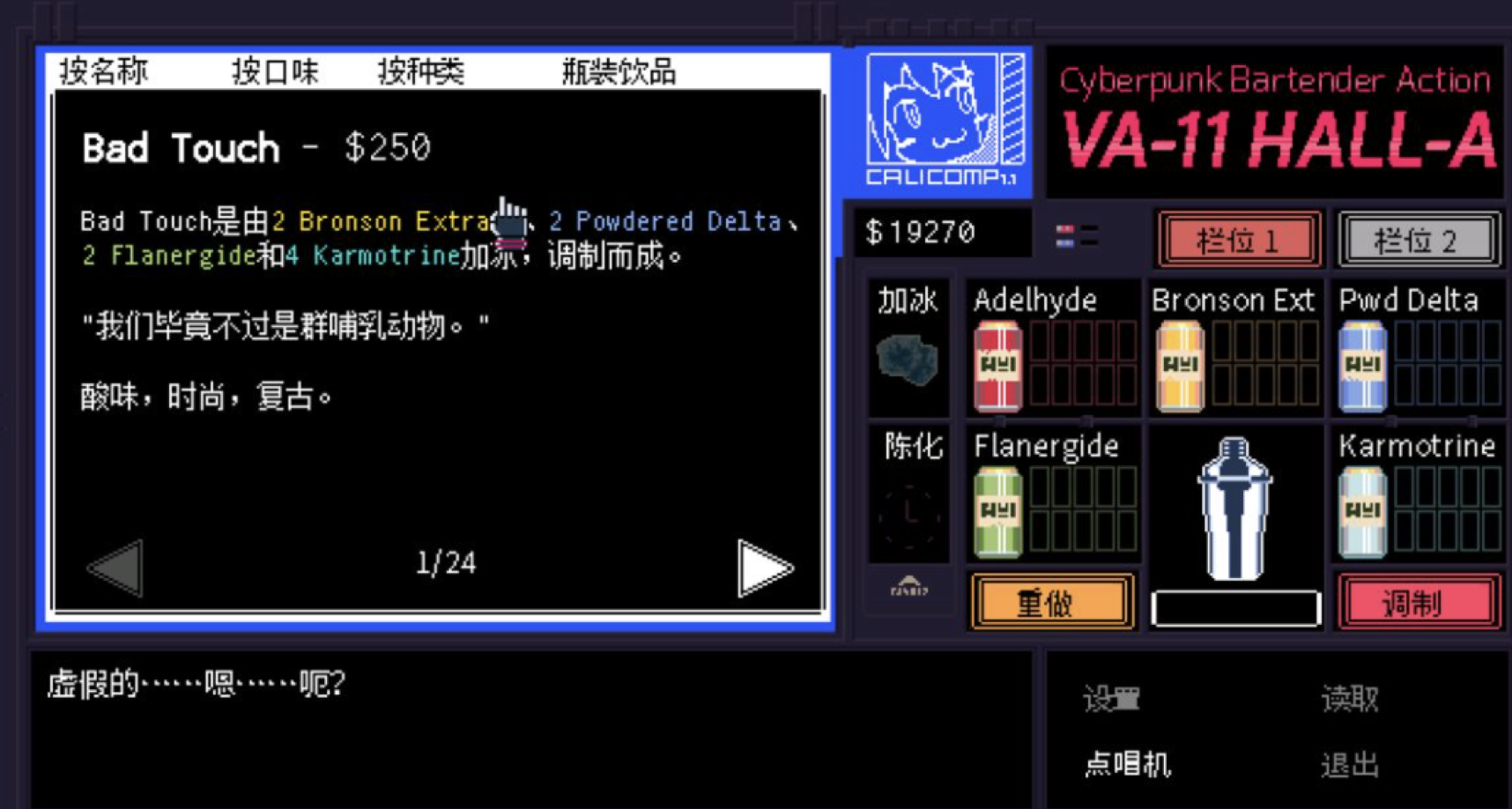

这会让我想起我很喜欢的游戏《VA-11 HALL-A》里的一句话:”我们毕竟不过是群哺乳动物。“ 如果意识到每天在现实中和媒体上见到的人们,包括屏幕内外的你我,实际上都不比家中的宠物高级多少,那么生活就会一下子变得有些黯然失色。

我们常在励志书籍中看到所谓”要过有意义的人生“、”人生目标该是如何“、”该怎么实现人生的意义“云云,但说到底,”人生“到底是什么样的东西呢?

身边有些朋友追求人生意义的方式是在社会中奋力搏杀,以此获得成功的职业生涯,更丰富的物质奖励;也有些朋友追求的是寻找到一个适合落脚安家的地方,然后和自己所爱的人共度一生——当然,也有很多其他的人和很多其他的选择,能够作出这些选择的人都是幸福的。

可是,以上这些选择的”意义“又是什么呢?这是一个大哉问。它本身就意味深长,但又过于宽泛,因此几乎得不到一个有效的答案,如果把自己的思维停留在这个问题上,其实和软禁在荒原中没有什么区别。

而想不出生活的意义是什么的我们,就很容易自然而然地冒出这样的念头:”既然人生本无意义,那又何必活着?“——当然,这个想法很容易被另一个新的想法质疑:”那么,死难道就有意义了吗?“

在另一个层面上,我们所身处的世界也正越来越紧地逼迫着我们去思考这个晦涩的问题。

就像最近澎湃对人类学家项飙关于”内卷“的访谈,里面就有一句关于这个词的描述”一种不允许失败和退出的竞争。“看到这句话,你可能就会回忆起自己从小到大经历过的那些竞争:中考、高考这种”千军万马过独木桥“,以及后面的升学、求职……甚至连学校里的体能测试,都是要众目睽睽之下和其他同学同场竞技的。作为一个很平凡的人,我其实没办法想象不参与这些竞争的可能。它已经变成了一种刻在社会运行方式里的逻辑,而不仅仅是人生发展的一条重要路线。

生于斯,就不得不接受这一套逻辑,参与并非自愿选择的竞赛,而且没有失败和退出的可能——这就会催生我们对它本质的反思:对我们而言,这场竞赛的意义到底是什么?如果它设置的赛程和奖励都并非我们所选,只是自从出生就一直规训我们去认可这套逻辑,那么属于我们自己的逻辑又是什么?

这同样是个很难得到答案的问题。

我在荷兰的一些主观体验倒有可能提供一些启发(这并不是说它就不存在这个问题,这显然是世界上所有人都在烦恼的事)。荷兰以及其他一些欧陆发达国家的贫富差距要比中国小很多,其中一部分是因为税收制度的不同,以及社会福利程度的不同。

而这些差别又造就了生活方式的不同:相对来说,本地人的焦虑情况显得更轻一些,而且对自己生活(学业、职业、未来前景等等)的满意程度也会更高。对他们来说,即使从主流的上升竞争中失败或者退出,人生也不见得就会变得十分悲惨,因此心中对此的恐惧也不会那么强烈。

当然,这其实依然无法解决那个大哉问,因为比起解决问题本身,这更像是提供了一个问题之前的缓冲区,让人得以喘息,并给出一个自己版本的答案。

不过以上这些就又扯得离题了。在今天这篇文章里,我附上了中岛美嘉的《曾经我也想过一了百了》(僕が死のうと思ったのは),敲下上面那些话的时候,也一直在单曲循环这首歌。

我不知道是否我们都能安于被设置的人生意义,或者最终找到属于自己的人生意义,又或者——万分幸运地——已经发现了自己人生的意义,但至少,我希望在精神的虚空中感受到痛苦的朋友们能知道,这并不是独一份的,世界专为而设的折磨。

抑郁症、抑郁状态、痛苦和迷失,对人生意义的质疑,在我看来都是任何一个普通人都可能经历的事情。它们既不是你需要掩盖的弱点,也不是社会需要切除的病灶,只是短暂人生中让你或多或少开始接触生命本质的一段体验。