这几句是对《浮士德》里的一段故事的评论:

浮士德借助恶魔的权能获得了统治一大片区域的力量,并发动了按照他自己意愿的(现在看来的)“现代化”改造。在改造的最后,一切看起来都很好,唯独海边的一小片土地还没有变化,住着一对善良的、深受爱戴的老夫妇——他们拒绝搬走。

由于这两个钉子户,浮士德感受到了自己完美统治的缺憾,因此愈发把他们当作眼中钉肉中刺。最后,他召来了魔鬼墨菲斯托和他手下的“力士”,去把这对老人家赶走。

重要的是,他不想看到这件事,也不想知道具体的做法——当然,最后他还是知道了:墨菲斯托直接把老人和房子一把火烧了——然后他还指责魔鬼的残忍。

马歇尔·伯曼评论说,“这是一种现代特有的罪恶:即间接的、非个人的、借助于复杂的组织和机构的作用的作恶。”

想想郭德纲和于谦的相声里当年那句“别的地方我管不了,但在我住宅方圆二十里之内不能有穷人”,想想北京的去非高端人口化,再想想最近几年来常见的、由上至下的“善意”管理,难免要对这本写于40年前的书内的洞见感到吃惊。

“第三世界国家中的伪浮士德们仅在一代人之内就精通了如何去操纵进步的形象和象征——宣传伪发展的公共关系已变成了一个主要的世界性产业,在第三世界各国的首都(此处原文:"Thriving from Tehran to Peking")欣欣向荣,却根本不懂得如何去产生真实的进步,来弥补他们带来的真正灾难和毁灭。”

中译本故意遗漏的一部分内容:

“他们也想有一个有灯光的地方。”

现代性,现代化,现代人搭起微博、小红书、豆瓣,提供舞台让现代人展示时尚、咖啡、黑胶唱片、北欧家装、“纯艺术”,展示现代社会的光辉成果。但他们拒绝承认的事情是,穷人也可以使用微博,住在棚户区的人也能注册小红书,身障人群也可以在豆瓣上标记书目和电影。他们拒绝承认现代化伴随着代价,而使用的方式是把这些人野蛮地驱赶出物理意义上的视线。

用同样的方式,也可以拿来审视大国防疫。当大他者享受着热搜榜单上的山呼万岁时,那些被困在家里的人、新近的死者的幽灵、穷人、有黄色健康码的人、“最小的代价”们,也会有在微博上发出声音的机会,他们就是波德莱尔所谓的“穷人的眼睛”,注视着自鸣得意的光鲜,把它剥得赤裸。

这一段关于涅夫斯基大街的评论让我想起了前几天小红书上的那个“雨天在公交车站听黑胶喝咖啡”的事情——以及另一个小红书用户的“这什么神经病”的视角。

最近大家刻板印象化了的“上海人”(或者说,更早一点的“文艺青年”)也许正是无意识中暗示着这种通过遁向(不论物质还是精神都)商品化的自由世界规避严酷现实的向往。可惜的是,形式上的优雅并不具有真正的抵抗hegemony的能力,不仅会被毫无怜悯地践踏,甚至还可能遇到最糟糕的结局:被同化、收编、纳入hegemony的视角,不是毁灭空间而是吸收空间——如果小红书的那则帖子里,作者是穿着红卫兵的装束用黑胶听《没有共产党就没有新中国》,那么他的优雅姿态反而会更让人不寒而栗。

“……而是它的目标。” 读来有些不寒而栗

“那些外出到涅夫斯基大街的男人们和女人们可能会忘掉俄罗斯的政治……但是,俄罗斯的政治并不打算忘记他们。”

“关键是下层阶级正在学会以新的方式思考、走路,在街道上确证一种新的存在和力量。如果贵族和绅士还没有注意到这一点,也无关紧要,他们很快就要被迫看到这一点。”

伯曼关于《地下室手记》下部开头这个故事的分析,让我想起了“邯郸学步”的故事。虽然后者没有明显的阶级相关的本意,但“步态”、“阶级”和“人与非人”的意象其实也都可以互相映衬。如果一个站在主流社会之外的“他者”执意要让自己融入(学会上层阶级的步态)而不是试图让整个社会承认自己的步态也是合理(甚至“存在”)的话,最后恐怕也只能以更加“非人”的形态(爬回燕国)结局吧——因为自我验证过的非人状态,比之前尚且存疑的境况更加恐怖。

“(彼得堡的现代化表现形式)它被改造得完全适合一种城市社会,这种城市社会压抑生产和行动的现代模式的生成,同时刺激现代消费模式的发育;养育个人主义的敏感性,同时不承认个人的各种权利;使得它的人民充满交往的需要和欲望,同时将交往限制在官方的庆典活动或者逃避主义者的浪漫恋情。”

去年夏天,在上海住了几天,没有任何特意要去的地方,除了见朋友吃吃饭之外就是在街上闲逛。今天读到这里的时候就在想,也许上海正是一个放大版的涅夫斯基大街,误以为自己正生活在现代社会中的男男女女们实际上不自觉地成为了舞台上的演员。

但对政权来说,为了消费主义(经济或者文化)而精心搭建起来的这个舞台早晚会在现代性的破坏性力量中失控,现代性的演员们塑造出了自己的现实:他们认为自己正生活在现代社会中,并且要求作为“新人”在现代社会中获取人的尊严和权利——哪怕只是消费主义的权利。最近这段时间许多人对于上海感受到的某种幻灭——误以为上海会更“文明”,会更“高效”,会更“科学”——对于“上海例外主义”的幻灭,其实就是这种失控的例证。当舞台和观众席的边界被混淆,表演与现实无法区分,演员从被观看的、“例外的人”成为了真实的人(或者自以为是真实的人),那么精神上的枷锁就会出现裂缝。当演员们走下舞台,就会看到在聚光灯没能照亮的地方,前现代的人和前现代的幽魂正密密麻麻坐在观众席上,似乎正在向他们涌来,把他们拉向和自己一样的原始状态。

甚至,从另一个角度讲,最近社交媒体上讨论的、让很多人幻灭的、抽象的“上海人”、“上海”,在我看来其实只包含城区,只包括有钱人,只包括业主、知识分子、下雨天喝咖啡听黑胶提帆布袋的人,而不包括郊区、不包括穷人、外地人、外卖员、大学生、菜农、被木板封在医院里的护士、被从租住的小区赶出去的阿姨们。对现代性的伟大成就三叩九拜的同时却拒绝承认甚至拒绝看到现代性的代价,这是一种意识形态上的虚伪。

“我们将在彼得堡再次会面 好像我们在那里埋葬过太阳, 然后我们将第一次发出祈愿 祝福的词语不带一丝意义蕴涵。”

译文出错。

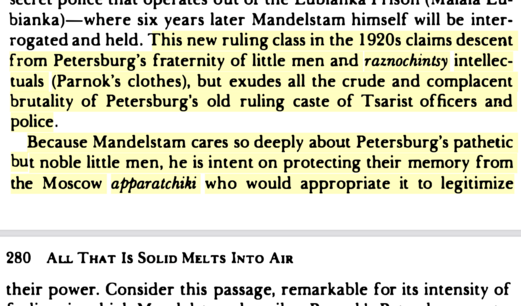

这一段基本上在如今的中国也有体现。新的统治阶级声称自己来自过去的普罗大众、普通人、小人物们,但定睛一看,看到的却又是旧有的统治阶级从未改变过的野蛮和残酷。他们扒下普通人的皮(外衣),披在自己身上,因此成为了更加令人恐惧的,怪诞的缝合体。

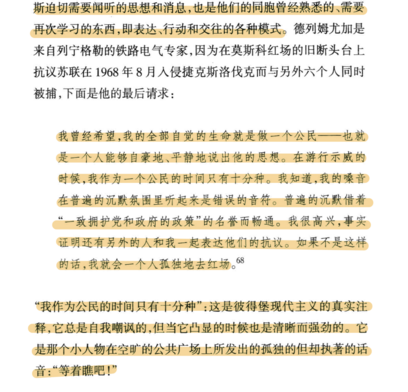

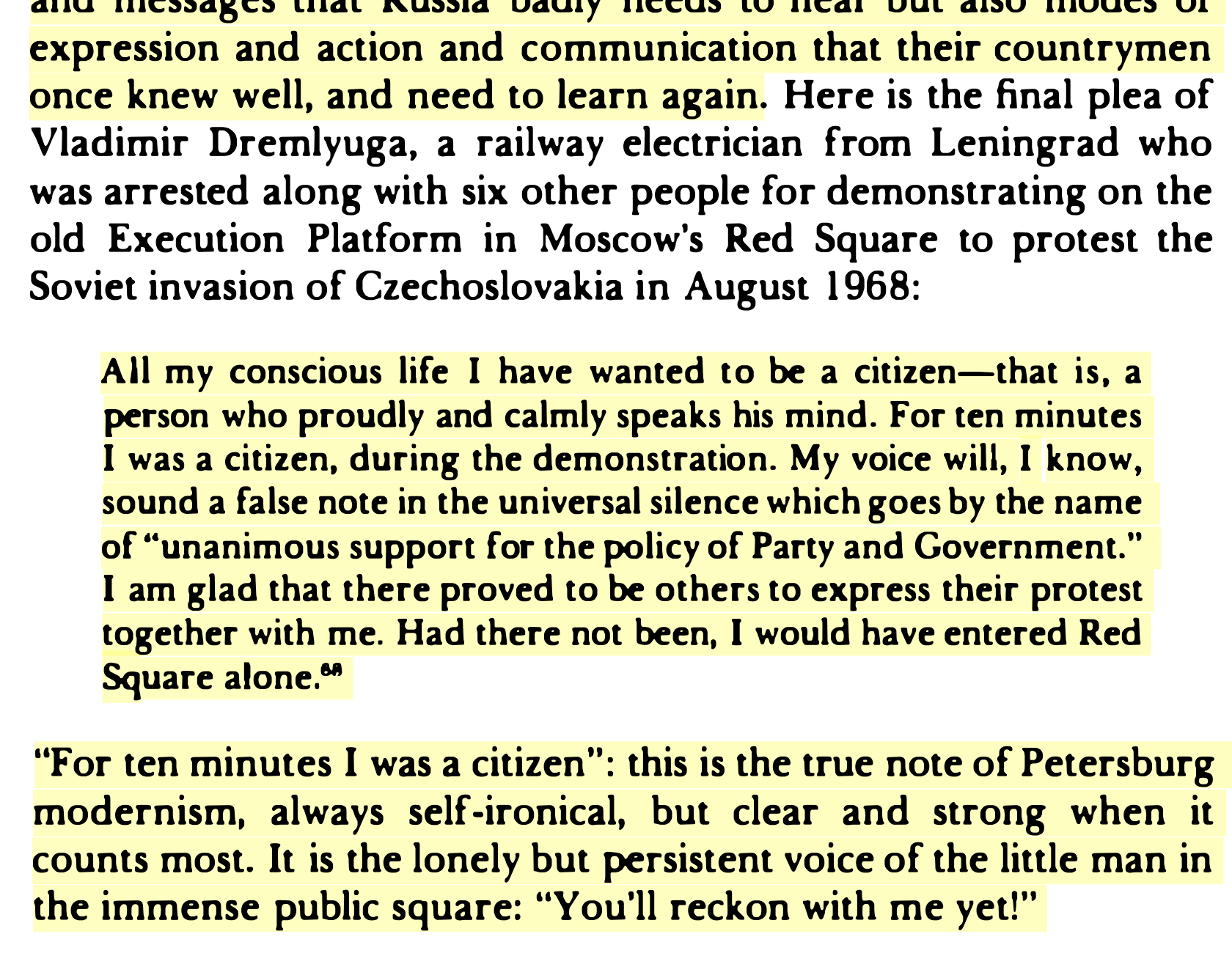

刚才读到这一段,久久不能平静——"For ten minutes I was a citizen."

作者引用了一名前苏联时期的反战异见者的遗言,读来简直振聋发聩:

“我曾经希望,我的全部自觉的生命就是做一个公民——也就是一个人能够自豪地、平静地说出他的思想。在游行示威的时候,我作为一个公民的时间只有十分钟。我知道,我的嗓音在普遍的沉默氛围里听起来是错误的音符。普遍的沉默借着‘一致拥护党和政府的政策’的名誉而畅通。我很高兴,事实证明还有另外的人和我一起表达他们的抗议。如果不是这样的话,我就会一个人孤独地去红场。”

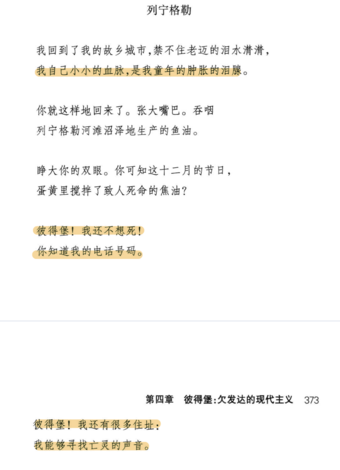

“彼得堡!我还不想死! 你知道我的电话号码。

彼得堡!我还有很多住址: 我能够寻找亡灵的声音。”

“……这种驱动力将所有的男女都拖入了它的轨道,并迫使我们大家思索这样的问题:什么是本质性的东西,什么是有意义的东西,什么是我们生活于其中的大漩涡中的真实东西。”

见证自己从小长大的街区的毁灭:

“我们强忍住眼泪,踩上油门。”

"We fight back the tears, and step on the gas."

“摩西要摧毁我们的世界,然而却打算以我们自己赞同的各种价值的名义展开行动。”

“摩西把物理设计用作一种社会筛选工具,筛除了那些没有自己的车轮的人……对于大多数纽约人来说,他所建的绿色新世界仅仅提供了一个红灯。”

这段关于20世纪20-30年代纽约的现代建设的刻画(摩西是主导这些建设的领导者),让我也想起了此刻中国(或者是世界性的)一些问题。

当扎克伯格在很fancy的视频里几乎像双相患者一样高声赞颂甚至还不存在的元宇宙,以及它意味着的美丽新世界的时候,实际上他很清楚并不是所有的人都会进入元宇宙,元宇宙也不会包括所有世界上存在的东西——但他又拒绝承认元宇宙只是一个插件或者滤镜。他很清楚,科技在他们手上是一个大筛选器,只用来找出对他们来说最有利的人群,然后让大家一起通过物理设备升入按照他们的方式设计好的天国。没有手机的人,不知道如何操作微信的人,中产阶级以下的人,则会留在原地。在这一点上,微信或者支付宝试图让自己成为一个all-in-one,甚至囊括了健康码这样的(虽然很可怕但如今显得必要的)基础设施的平台的努力也是一样。扎克伯格、张小龙还有马云的天堂成为新的“人间”,而原有的人间则因此降级为炼狱。

罗斯福新政带来的大型公共建设项目是用来"购买”社会稳定。

“(摩西)他热爱公众,但不是作为人民的公众。”

“陀思妥耶夫斯基曾一再警告我们,把对‘人类’的爱与对现实中人的恨结合在一起,那是现代政治的致命危险之一。”

后面还有一段关于摩西是如何构建出一个无限自我增殖而且不受监管的公共建设部门的描写,也很精彩,但就不再贴中文文本了。现代性精神在这种存在的目的就是为了不断继续建设、扩大建设的官僚机构巨兽当中体现得淋漓尽致。最后它的扩张失控到连缔造者本人都无法再控制它的行动也显得相当真实。

单纯觉得这一段很美:

“是摩洛神,他的摩天大楼就像无穷无尽的耶和华耸立在长长的街道上!是摩洛神,他的工厂在雾霭中梦想和聒噪!是摩洛神,他的烟囱和天线就像戴在城市头上的皇冠!”

“然而,他并没有真正消除灰尘,而只是把它们搬到了另一个地方。因为灰尘是我们的一部分,无论我们把海滩和快车道修得多么直多么光滑,无论我们把车开得多么快——或所坐的车开得多么快——也无论我们在长岛上走得多么远。”

这一段是前面提到关于“现代性”和“现代主义”的分裂的后续,也是关于“现代化”作为“历险”还是作为“常规”的分野的后续。

摩西,作为一个现代化在纽约的具体化身,依照他自己对于“现代化”的理解去改造纽约,试图将纽约通过城市规划与公共工程重塑成超越“城市”的现代世界。

然而,他的工作本身却讽刺性地毁灭了这些街区自身的现代性,成为了扼杀现代化的凶手本身——因为摩西必然只能看到也只能执行一种现代化的可能性,只能实现一个由他解释的版本的现代化。但问题就在于,这些街区甚至城市本身,本可能有更多潜在的不同形态的现代化的可能性,其中有些最终也许会以悲剧收场,但也许有些会得到比“用一把斩肉斧开路”(引自摩西)更理想的结果。

这就是所有公共规划的悖论,也是从浮士德开始就无法解决的一个根本矛盾:想要进行大规模的现代化改造,就比然需要一个统一的、高于所有愿景的愿景,以及一个统括生产力,推动这个愿景实现的“Master”。

可是,这个愿景必然是单一的,而且常常事后被证明是充满缺陷的。它们的存在本身,就永远湮灭了“是否会有其他可能”这个问题的答案。

中国曾经的“大跃进”、苏联的种种计划经济政策,都证明了这种整齐划一的现代化,即使有精密复杂的官僚机构和宣传机器的驱动,依然会像普罗克拉斯提斯之床一样,永远无法适配,只能迫使人们忍受自己未曾要求过的新生活——而更讽刺的是,这恰恰是以人们自己的名义所实现的愿望。

'It was the brutal truth: I had left the Bronx, just as he had, and just as we were all brought up to, and now the Bronx was collapsing not just because of Robert Moses, but also because of all of us. It was true, but did he have to laugh? '

关于《美国大城市的死与生》的评价:Jane Jacobs提供了一个更加女性化的视角,而这是因为她长期真正生活在自己的街区,拥有“对于日常生活的结构和过程的完美把握。”……“她使自己的读者感到,就大街上的日常城市生活而言,妇女们要比设计和建造大街的男人们懂得得多。”